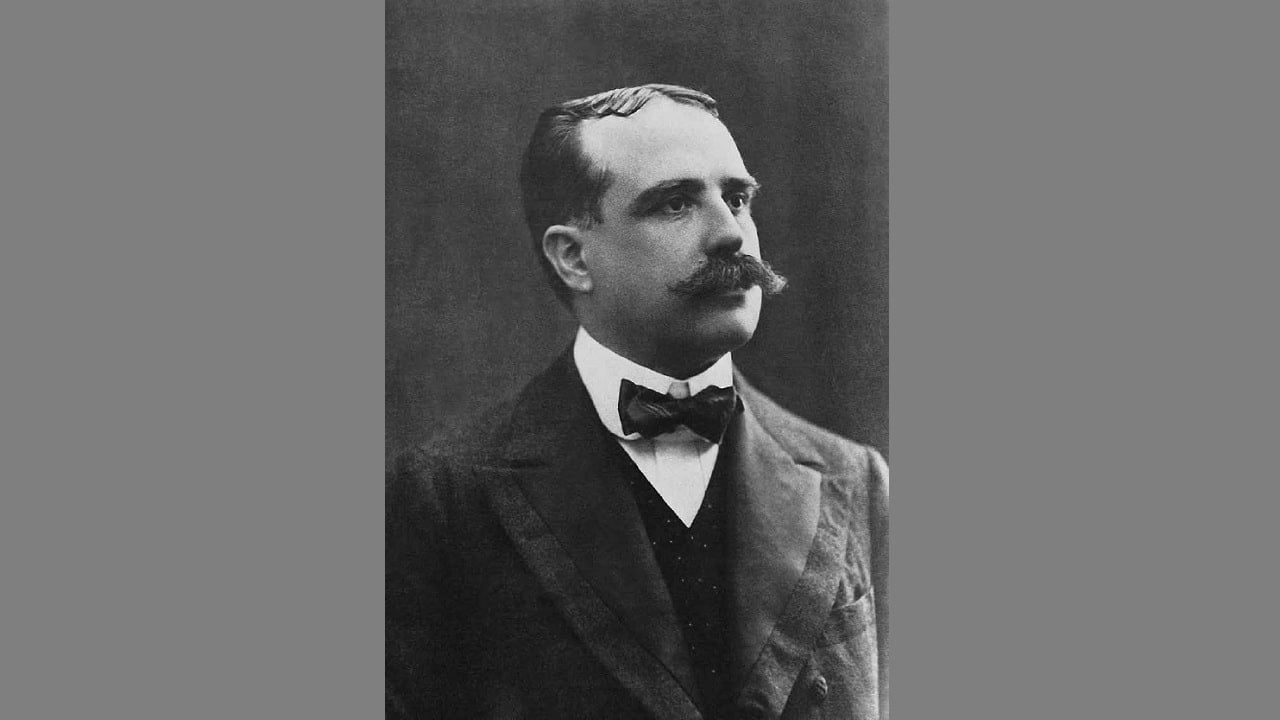

José Pardo y Barreda

Político, empresario y diplomático con visión modernizadora que llegó a ser presidente del Perú en dos ocasiones.

Nació en Lima el 24 de febrero de 1864, en el domicilio familiar de Pileta de la Trinidad, en el distrito de Miraflores, y fue el cuarto de diez hijos que tuvo el matrimonio Manuel Pardo y Lavalle y Mariana Barreda y Osma. Perteneció a una familia de ascendencia aristocrática que estuvo íntimamente vinculada con la historia peruana. Su abuelo fue Felipe Pardo y Aliaga, destacado poeta y escritor, quien participó activamente en la política del país al desempeñarse como diplomático y ministro de los presidentes Felipe Santiago Salaverry, Manuel Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla. Su padre Manuel Pardo y Lavalle fue un importante empresario que también tuvo una agitada vida política, ya que fue alcalde de Lima, líder fundador del Partido Civil y presidente de la república. Él murió, lamentablemente, asesinado cuando presidía la Cámara de Senadores en 1878. La herencia histórica familiar lo marcó sobremanera para la formación de un personaje que fue una mezcla de intelectual, empresario y político que buscó a lo largo de su vida, por distintas vías, la modernización del Perú.

La infancia de José Simón Pardo y Barreda estuvo marcada por la muerte repentina de su padre y la formación europeizante que recibió en el Instituto de Lima por parte de profesores alemanes. Este centro educativo se formó en 1872 como un colegio de segunda enseñanza por iniciativa de un grupo de padres de las más importantes familias limeñas, entre los que figuraba Manuel Pardo y Lavalle. El Instituto de Lima estuvo dirigido por el pedagogo Leopoldo Contzen, quien lo organizó de acuerdo a los cánones de los colegios alemanes de este nivel. José Pardo y Barreda estudió aquí entre 1873 y 1879, y obtuvo sobresalientes calificaciones a pesar de algunos inconvenientes que aquejaban su salud, como la afección pulmonar que padeció junto con otros integrantes de la familia Pardo.

Otro hecho trágico marcará la vida de nuestro biografiado: el estallido de la guerra del Pacífico. A los 15 años, cuando todavía era un adolescente, se produjo la declaratoria de guerra de Chile contra el Perú, al mes siguiente ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos. Cuando cursaba el segundo año de sus estudios superiores, ante las derrotas producidas en la campaña de Tacna y Arica que desencadenaron la pérdida de los territorios salitreros, se sentía que venía de manera inevitable la invasión de las fuerzas chilenas de la capital. Ante ello, decide presentarse, en julio de 1880, en el ejército de reserva, acatando el decreto de alistamiento general emitido por el gobierno de Piérola. Fue enrolado en la tercera división de Infantería conformada por profesores y alumnos de la Universidad de San Marcos, y asignado a los claustros de su alma mater. Lastimosamente, su afección pulmonar lo obligó a abandonar la defensa de Lima, así como el grado de cabo que había logrado por su accionar en los preparativos para proteger la capital, viajando a la sierra de Jauja en busca de un mejor clima que curase sus problemas respiratorios. Retornó a Lima a mediados de 1881, en plena ocupación chilena, tras las derrotas de San Juan y Miraflores, con el objetivo de continuar sus estudios universitarios, por lo que pudo culminar dos carreras exitosamente entre los años 1881 y 1885. Luego ingresó rápidamente a la vida política para colaborar profesionalmente con la tan necesitada reconstrucción nacional.

En un inicio, ejerció la carrera diplomática desempeñándose como secretario de la legación del Perú en Madrid entre 1888-1890. Con esta función, asumió la defensa peruana ante los alegatos presentados por los representantes ecuatorianos, debido al conflicto de límites entre ambos países, que tuvo como árbitro al mismísimo rey de España.

Los requerimientos familiares lo hicieron abandonar momentáneamente la política, por lo que se dedicó a desarrollar su lado empresarial exitosamente: administró la hacienda azucarera Tumán y la Compañía Nacional de Tejidos La Victoria, actividades que fueron compartidas con la docencia en la Universidad Mayor de San Marcos. Su destacada labor gerencial en el sector privado le abrió las puertas nuevamente de la alta política durante la república aristocrática.

Si tuviéramos que periodificar la república aristocrática (1899-1919), esta sería dividida en dos fases: la primera de 1899 a 1912, que fue la etapa de apogeo, y la segunda de 1912 a 1919, que fue la de crisis. En ambas fases, participó activamente José Pardo y Barreda, quien fue un hombre nacido en el siglo XIX, pero con mentalidad del siglo XX, que tuvo gran habilidad para los negocios financieros y la política, por lo que logró ascender vertiginosamente al interior de la cúpula del Partido Civil, y desplazó a partidarios de mayor edad y trayectoria, pues le sirvió de gran ayuda el ser hijo del fundador del partido. Sus opositores, lo tildarán de “presidente dinástico”, “delfín”, “hijo de una sociedad de espíritu monárquico”, atacando al partido fundado por su padre, a la familia de los Pardo y al grupo social que formaba parte la oligarquía. Uno de sus más feroces críticos será Manuel González Prada (1938), quien escribirá que fue “vulgar como estudiante, vulgar como secretario de legación, vulgar como catedrático, vulgar como ministro de Relaciones Exteriores, vulgar como presidente de la república, don José Pardo llegó al terminó de su período sin haber dejado una sola huella”.

Más allá de las duras críticas, Pardo y Barreda representó el cambio generacional al interior del civilismo. Durante el breve gobierno de Manuel Candamo (1903-1904), se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y presidente del Consejo de Ministros. Tras la repentina muerte de Candamo, en las elecciones de 1904, ganó rotundamente la presidencia de la República como candidato del Partido Civil cuando tenía 40 años. Formó un gabinete con jóvenes ministros que introdujeron su visión modernizadora empresarial a la política de Estado, con una limitada inclusión social de las mayorías. Destacó la labor como ministro de Hacienda de Augusto B. Leguía.

En su primer gobierno, se apoyó la instrucción primaria y se dejó de depender de las municipalidades para pasar al Estado, con la disposición de que fuera gratuita y obligatoria. Además, impulsó la infraestructura educativa con la construcción de colegios y con apoyo a la enseñanza politécnica, como sucedió con la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios (hoy Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo). Esto fue complementado con la creación del Instituto Histórico del Perú (hoy Academia Nacional de la Historia) y el Museo Nacional de Historia (hoy de Historia, Arqueología y Antropología). También se apoyó al sector salud, a través de la Dirección de Salubridad Pública que implementó postas médicas, las cuales permitieron un mejor cuidado de la salud, y permitieron que se expanda el uso de vacunas y la costumbre de la higiene para combatir las enfermedades y reducir los altos índices de mortalidad.

La economía basada en un modelo agro-industrial de exportación alcanzó su despegue; sin embargo, hubo conflictos por las demandas de los obreros para conseguir mejoras a sus condiciones laborales y salariales; por ello, para enfrentarlas, se inició el estudio de las primeras leyes para proteger a los trabajadores. Finalmente, fue importante el apoyo dado a las Fuerzas Armadas, en especial la Marina, que inició su modernización con la adquisición de los cruceros Almirante Grau y coronel Bolognesi, además se contrató la adquisición de dos submarinos y otras unidades de guerra.

La segunda fase de la república aristocrática (1912-1919) estuvo marcada por la crisis del civilismo. A la separación partidaria de Leguía al finalizar su gobierno (1908-1912) y a la estadía en el extranjero de José Pardo por cuestiones familiares y de negocios, habría que agregar el triunfo electoral de Billinghurst (1912-1914) con apoyo de Leguía, quien, con sus políticas populistas, deterioró aún más la unidad del Partido Civil, el cual buscó ser recompuesto con el apoyo brindado al golpe de Estado de Benavides. Este, tras un breve gobierno de apenas un año (1914-1915), convocaría a una convención liderada por el mariscal Andrés A. Cáceres, en la cual asistieron representantes de los partidos Civil, Liberal y Constitucional. Estos partidos acordaron elegir un único candidato para las elecciones presidenciales, así la designación recayó en la persona de José Pardo, quien, tras su retorno al Perú después de 6 años en Europa, fue elegido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1914. Nuestro biografiado fue visto como la mejor opción para restablecer el rumbo del crecimiento y desarrollo económico, así como el que devolvió la estabilidad política y la paz social al país.

Los años de la segunda administración pardista (1915-1919) fueron de una creciente polarización social, crisis económica y una lenta, pero inexorable, corrosión de la alianza pluripartidaria, lo cual cambió la estructura de poder establecida por la oligarquía. Los aires reformistas modernizadores de su primer gobierno fueron disipados cuando fue impedido por la Convención de convocar personalidades nuevas, renovadoras e independientes. Su gobierno, se caracterizó por el respeto al orden constitucional democrático y el fortalecimiento del republicanismo.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) marcó el derrotero de Pardo y Barreda, en la medida que creó una fuerte demanda por insumos y materias primas que necesitaban los países beligerantes y que beneficiaban principalmente a las élites. Alemania fue endureciendo su accionar sobre los países neutrales que vendían y exportaban sus productos a los miembros de la Entente Cordiale. En 1917, proclamó la guerra irrestricta submarina, en la cual fue hundido el mercante peruano Lorton en aguas españolas, país neutral. El Perú exigió las reparaciones necesarias y, ante la negativa, se procedió a romper relaciones y, posteriormente, a entrar en estado de guerra con el imperio alemán.

Con el fin de la Gran Guerra, las exportaciones comenzaron a disminuir, por lo que se erosionaron las bases económicas sobre las que se asentaba el régimen. La crisis que estalló provocó un agudo malestar social, lo cual generó una serie de demandas populares expresadas en huelgas y protestas, que tuvieron que ser reconocidas por Pardo. Así se sancionó la jornada de las ocho horas de trabajo, pero esta vez a nivel nacional, asimismo se aprobó e implementó la ley del descanso obligatorio y se reglamentó el trabajo tanto de niños como de mujeres. En medio del desarrollo de la Primera Guerra Mundial hubo levantamientos en el interior del país, como el ocurrido en Puno en 1915, liderado por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, quien tomó el nombre de Rumi Maqui (mano de piedra), y defendió los reclamos indígenas contra el abuso de los gamonales que expropiaban sus tierras. Para acabar con esto, planteó una especie de restablecimiento del Tahuantinsuyo. Sin embargo, el levantamiento culminó al ser violentamente reprimido.

Las dificultades que tuvo José Pardo para continuar con su proyecto modernizador le impidieron poder ampliar la base por la que se sostenía la república aristocrática, como las emergentes clases medias y los cada vez mayores sectores populares. Un antiguo compañero de ruta, Augusto B. Leguía, ahora separado del civilismo, terminó dándole un golpe de Estado el 4 de julio de 1919, con el que puso fin al segundo civilismo, y lo desterraron a Nueva York. Posteriormente, decidió exiliarse con toda su familia a Europa, se estableció en el castillo Caradoc, Biarritz, Francia, donde permaneció por 25 años, hasta que, en 1944, regresó al Perú, incentivado por la opinión pública. El 3 de agosto de 1947, falleció en el distrito de Miraflores, lugar donde también había nacido.

Fuente: [Presidentes y Gobernantes del Perú - Municipalidad de Lima]